在中医理论中,我们常常听到饭前、饭后吃药的说法。那么,对于补充气血的中药来说,到底应该在饭前还是饭后使用呢?今天,我们来解密这个中医经典问题,揭开其中的秘密。

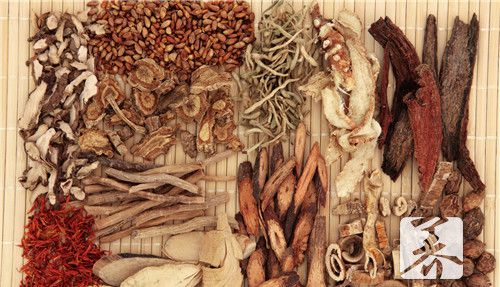

首先,我们需要了解中药补气血的机制。中药中的活性成分,如人参、黄芪等,具有滋补作用,可以助于调理脏腑,增强人体免疫力。而气血的生成主要依赖于脾胃的消化吸收功能,因此,中药的补气血效果与脾胃的健康密切相关。而我们进食后,脾胃的运化功能会提高,这时候服用中药,有利于药材的吸收和利用。

不过,在中医中,不同的药物会有不同的疗效和服用时间要求。根据中医理论和临床经验,我们可以总结如下:

对于一些疲乏乏力、气血不足、面色苍白的患者,推荐在饭后30分钟内服用中药。因为饭后,胃肠蠕动活跃,脾胃功能处于相对旺盛的状态,这样有助于中药的吸收和利用。同时,中药补益气血需要一个较长的过程,需持续服用一段时间才能显现效果,饭后服药可保持药物的持续作用。

而对于一些胃口不佳、消化功能较弱的人群,我们建议在饭前30分钟内服用中药。这样可以避免进食过饱后,胃口受到影响,导致药物吸收减慢。同时,饭前服药有助于刺激胃液分泌,提高脾胃运化功能,增加中药吸收的效果。

需要注意的是,中药的服用时间应根据个体情况而定,也需要结合医生的指导。此外,我们在服用中药时,还需要注意以下几点:

1. 遵守剂量指导:医生会根据病情和个体特点开出合适的中药剂量,患者应该按照医嘱进行服用,不可随意增减剂量。

2. 及时调整饮食:中药的补益作用主要通过脾胃消化吸收,因此,患者应根据医生的建议,合理调整饮食结构,并避免过度寒凉或过度油腻的食物,以免影响中药的疗效。

3. 注意饮食禁忌:中药在服用期间需避免辛辣、酒类及海鲜等刺激性食物,以免产生不良反应。

所以,中药饭前吃还是饭后吃,要根据具体情况来定。我们需要根据自身体质、病情和个人习惯,在医生的指导下,合理选择服药时间。同时,了解中药补气血的机制,也有助于增强我们对中医的认识和理解。

中医作为中华传统文化的瑰宝,其博大精深的理论体系和独特的疗效,正在被越来越多的人们所重视和接受。通过合理的使用中药,我们可以更好地保护和调理自身的健康。只有深入了解中医,才能更好地享受中药的疗效,让我们的身体更加健康、更加充满活力。