在临床上,经络理论可用于解释病理改变,辅助诊断疾病,指导临床治疗三个方面。

1、病理性改变

它与疾病的发生、传播有着密切的联系。一种经络功能异常,就容易受到外邪的侵袭,既有疾病,又能沿经络向外传脏腑。它不仅是外邪通过表入内的传递途径,而且也是内脏、内脏和体表组织之间病变相互影响的途径。

2、帮助进行疾病诊断

因为经络具有一定的循经部位和脏腑络属,能反映出所属脏腑的病证。因此在临床上,可根据疾病所出现的症状,结合经络的部位和所联系的脏腑,作为临床诊断的依据。如果有胁痛,则多在肝胆,胁部是肝经和胆经循行的地方。在临床上,人们依据经络途径,或经气聚集的穴位上出现疼痛、结节、条索状等反应物,以及皮肤的形态、温度、电阻的变化等,对皮肤进行了诊断和治疗,如肺脏有病,中府穴可有压痛。

3、引导临床治疗

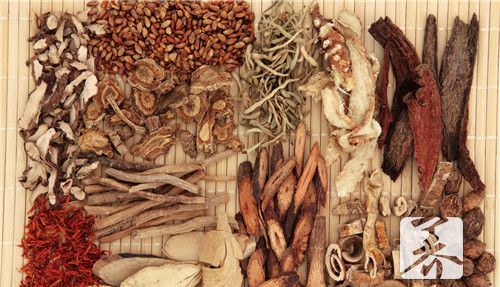

经络理论在临床上长期应用于指导各科治疗,尤其是针灸、按摩、中药处方等。例如针灸中的“循经取穴法”,就是经络学说的具体运用。如果有胃病的话,通常是循经远取足三里穴,胁痛的时候要选择太冲等穴。中医也是通过经络这一渠道,使药达所,起到治疗的作用。因麻黄入肺、膀胱经,故可发汗、平喘、利尿。在金元四大家,张洁古、李也依据经络学说,创立了“经络使药”说。如果在治疗头痛时,柴胡是属于太阳经的,属于羌活,属于少阳经。