寒冷的冬季,湿寒之气常常侵袭我们的身体,引发各种不适与疾病。幸而,中医学中有着丰富的理论和方法,可以帮助我们驱散寒气、祛湿气,保持身体的健康。本文将为您介绍中医驱寒袪湿的原理与技巧,帮助大家更好地理解和应对这一季节性问题。

寒邪乃五行之中的水,当寒邪与人体相遇时,便会阻碍人体的气血运行,导致经络瘀滞、血液凝结,进而引发各种疾病。中医治疗寒邪的根本原则在于“温通”,即通过温热的方法,促进气血流动,以达到祛除寒邪的目的。

驱寒之法首推温养内外。内养方面,应选择温热的食材,如生姜、大蒜、肉类等,可煲汤、炖菜,以补充体内热量,并促进血液循环。同时,冬季多喝热水,既可以为身体补水,又能温暖腹部,帮助舒缓寒冷的不适感。外养方面,通过适当选择温热的保健方法,如温灸、温泉浴、拔罐等,可以刺激经络、调理脏腑,加强体内阳气的生成与运行,从而驱除体内的寒邪。

袪湿则需依托中医理论中的“燥湿祛湿”原则。湿气阻遏人体的正常运行,容易导致肠胃不适、浑身乏力等问题。因此,通过燥湿的方法,可以减少湿气对身体的侵袭。在饮食方面,可选择具有燥湿功效的食材,如糯米、茯苓、山药等,进行适量的烹调。此外,日常生活中保持室内通风、干燥,避免潮湿环境的滋生,是袪湿的重要方法之一。

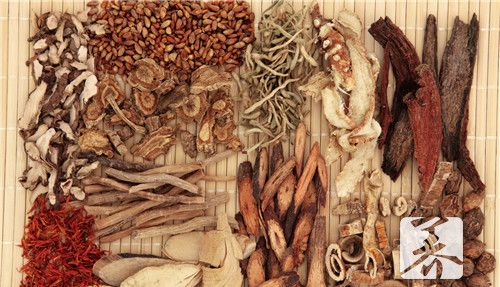

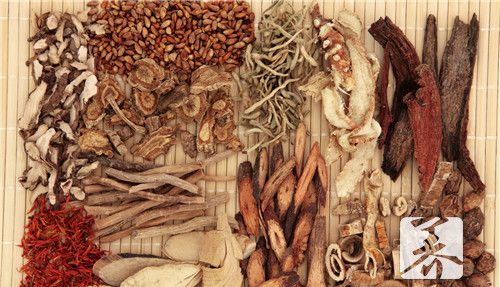

当然,中医治疗寒湿问题的方法远不止于此。按摩、针灸、草药等也是中医常用的治疗手段。通过寻找全身经络中的寒湿反应点,进行特定的按摩与调理,可以刺激气血的正常运行,有助于调节脏腑功能,提升免疫力。此外,一些特定的中草药,如杜仲、桑寄生、陈皮等,也能通过祛湿化痰的作用,有效驱除体内湿邪。

然而,在使用中医驱寒袪湿的方法时,我们需要根据自身的体质和病情进行合理的选择与搭配。对于寒湿症状比较明显的人群,建议及时就医,寻求专业医生的指导与治疗。在日常生活中,合理饮食、锻炼身体、避免潮湿环境等也是保持身体健康的基本原则。

中医驱寒袪湿的理论与方法在中国历史上已有数千年的应用经验,积累了丰富的科学智慧,为人们的健康保驾护航。我们应当珍惜并传承这一宝贵的中医文化遗产,将其与现代医学相结合,为人类的健康事业做出更大的贡献。